十大关键词勾勒男篮世界杯风云,东道主征程留历史之痛

**

2025年男篮世界杯的硝烟已然散去,但赛场的激情与遗憾仍萦绕在无数球迷心中,本届赛事以激烈的对抗、意外的结局和东道主的黯然成为篮球史上不可忽视的一页,通过十大关键词的梳理,我们得以回顾这段充满戏剧性的旅程,而中国作为东道主的经历,更被外界评价为“最惨”的承办国,引发广泛讨论。

关键词一:革新赛制

本届世界杯首次引入分组循环与淘汰赛结合的混合模式,增加了弱队逆袭的机会,球队需在小组赛后进入交叉对决,这让比赛悬念丛生,传统强队西班牙在小组赛意外失利后,凭借淘汰赛的爆发最终跻身四强,而一些新兴队伍如尼日利亚也凭借此机制历史性闯入八强,国际篮联主席表示:“革新旨在提升全球篮球的竞争力,但结果也证明,运气与实力同样重要。”

关键词二:新星崛起

美国队的年轻后卫杰森·米勒以场均25分的表现荣膺MVP,其突破分球和关键三分能力被誉为“下一个库里”,法国队的20岁内线新秀皮埃尔·杜兰德用灵活的脚步和防守统治力,帮助球队夺得亚军,这些新星的涌现,标志着篮球世代更替的加速,也为2028年奥运会埋下伏笔。

关键词三:伤病潮

赛事期间,多支球队遭遇核心球员伤病打击,澳大利亚的明星控卫因脚踝撕裂提前退赛,导致球队止步十六强;希腊的得分王也在淘汰赛前意外拉伤,让本有争冠希望的队伍早早出局,医疗团队分析称,密集赛程与高强度对抗是主因,这也引发了对球员健康管理的反思。

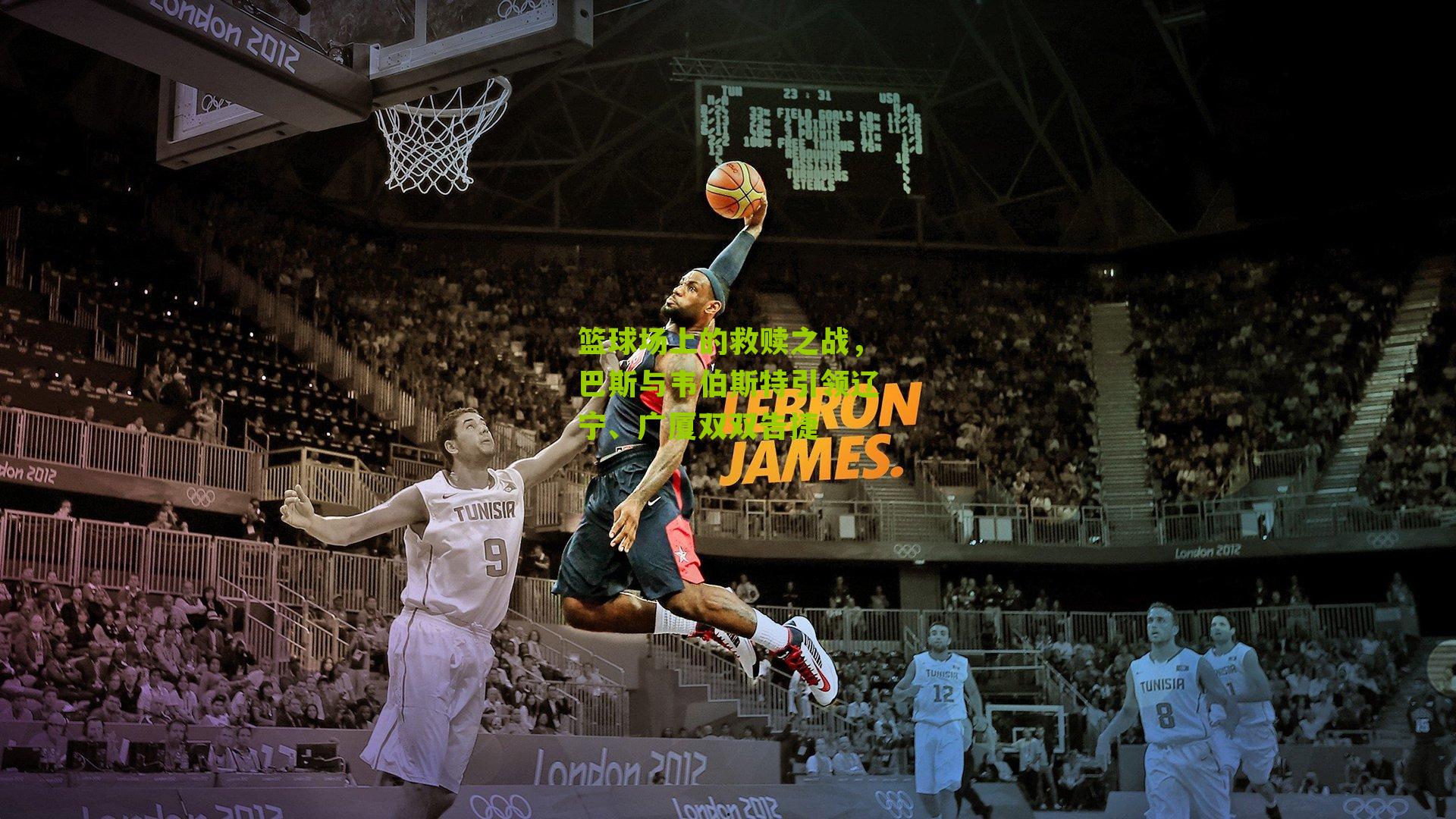

关键词四:裁判争议

关键场次的判罚多次成为焦点,在中国队与波兰的比赛中,一次最后一分钟的进攻犯规吹罚被视频回放显示存疑,直接断送东道主的晋级希望,国际篮联随后承认部分判罚需改进,但强调技术辅助系统已尽可能降低误差,争议背后,是篮球规则与执行标准全球化的挑战。

关键词五:归化球员

多国依靠归化球员提升实力,如日本队的美籍后卫贡献了场均18分,助球队首次进入淘汰赛,这一现象引发“本土化与国际化”的辩论,支持者认为它促进了篮球交流,反对者则担忧会削弱国家队的传统特色,国际篮联表示将评估归化政策,以平衡竞技与身份认同。

关键词六:战术进化

本届赛事凸显“小球战术”的普及,球队更注重三分投射和快速转换,德国队凭借五小阵容的机动性夺冠,其教练称:“现代篮球需要空间与速度,而非单纯依赖身高。”防守策略的多样化,如区域联防的复兴,也让比赛更具观赏性。

关键词七:商业突破

世界杯的全球转播权收入创下新高,社交媒体互动量较上届增长40%,中国市场的赞助商投入显著,但东道主的早早出局影响了部分商业活动的热度,分析师指出,赛事经济潜力巨大,但需与竞技成绩形成良性循环。

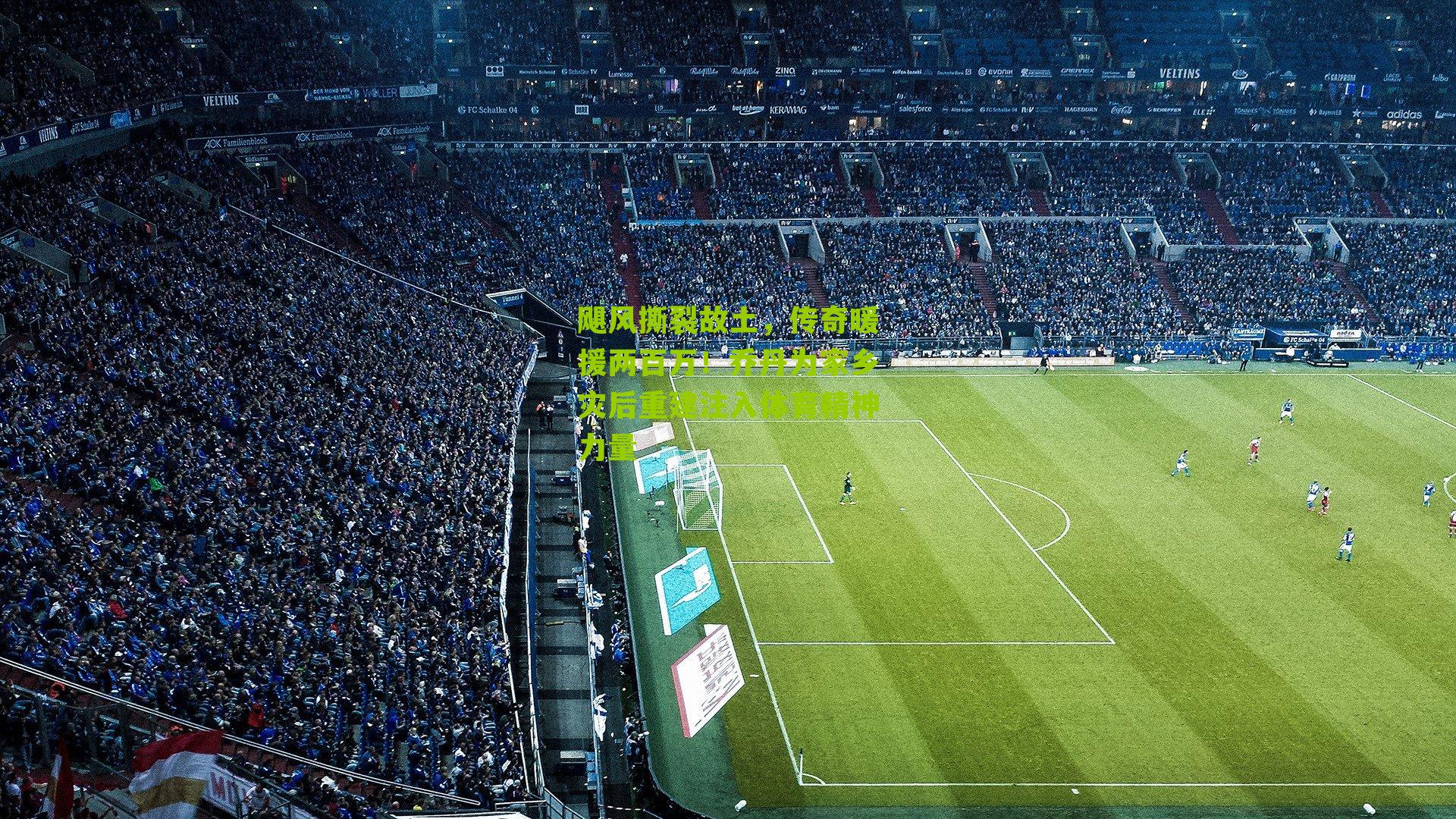

关键词八:球迷文化

中国赛区的场馆氛围获赞誉,球迷的创意助威和文明观赛成为亮点,随着主队失利,后期上座率有所下滑,反映出体育热情与成绩的紧密关联,国际媒体评价:“东道主的球迷展现了坚韧,但球队未能回应他们的期待。”

关键词九:亚洲困局

亚洲球队整体表现低迷,仅伊朗凭借老将发挥勉强进入十六强,而日本、韩国等均未突破小组赛,这与欧美球队的强势形成对比,暴露了亚洲篮球在青训和联赛水平上的差距,亚洲篮联已宣布将启动改革计划,以备战未来赛事。

关键词十:东道主之殇

中国队的征程成为最受关注的议题,作为东道主,他们小组赛三战全败,场均净负对手15分,创下世界杯历史上东道主的最差战绩,关键比赛中,球员的失误和投篮命中率低下问题突出,如对阵委内瑞拉时,三分球仅命中20%,教练组在赛后总结中承认:“心理压力与战术执行不足是主因。”这一结果引发国内舆论对篮球体系的批评,包括青训薄弱和联赛竞争不足等深层问题。

回顾这十大关键词,本届男篮世界杯既展现了篮球运动的蓬勃发展,也揭示了东道主中国的阵痛,作为承办国,中国提供了出色的赛事组织,但球队的失利无疑为未来敲响警钟,国际篮球界在赞誉与反思中前行,而中国篮球的复兴之路,或许正始于这次历史性的教训。