NBA自称是中国最受欢迎联赛,球迷与数据怎么说?

在近日的一场全球体育产业论坛上,NBA官方代表再次宣称,该联赛是中国最受欢迎的体育赛事之一,甚至可能位居榜首,这一言论迅速在中国社交媒体和体育圈引发热议,支持者认为NBA凭借其球星影响力和长期市场耕耘,确实拥有庞大粉丝基础;但反对者则指出,随着国内篮球联赛(CBA)的崛起、民族情感的变化以及其他体育赛事的多样化发展,NBA的地位正面临挑战,NBA的自我评价是否站得住脚?我们从数据、文化和未来趋势三方面来探讨。

数据支持:收视率与商业价值仍居前列

根据2024年发布的《中国体育消费趋势报告》,NBA在中国市场的收视率确实在篮球赛事中领先,2023-2024赛季,NBA常规赛通过数字平台和电视转播,累计吸引了超过5亿人次观看,其中季后赛关键场次的峰值观众数突破3000万,相比之下,CBA同期总决赛的观众峰值约为1500万,而欧洲足球联赛如英超或西甲的单场最高观众数则在1000万左右,从商业角度来看,NBA在中国的合作伙伴和赞助商数量持续增长,包括与多家本土科技和消费品企业的长期合约,年收入预估在15亿美元以上,占其全球总收入的近20%。

数据背后也有隐忧,NBA的收视率增长率自2020年以来已放缓,2024年同比仅增长3%,而CBA和国内电竞赛事的增长率均超过10%,NBA在中国的社交媒体互动量(如微博话题讨论)虽高,但负面评论比例从2022年的5%上升至2024年的12%,主要涉及政治敏感话题或球星争议行为。

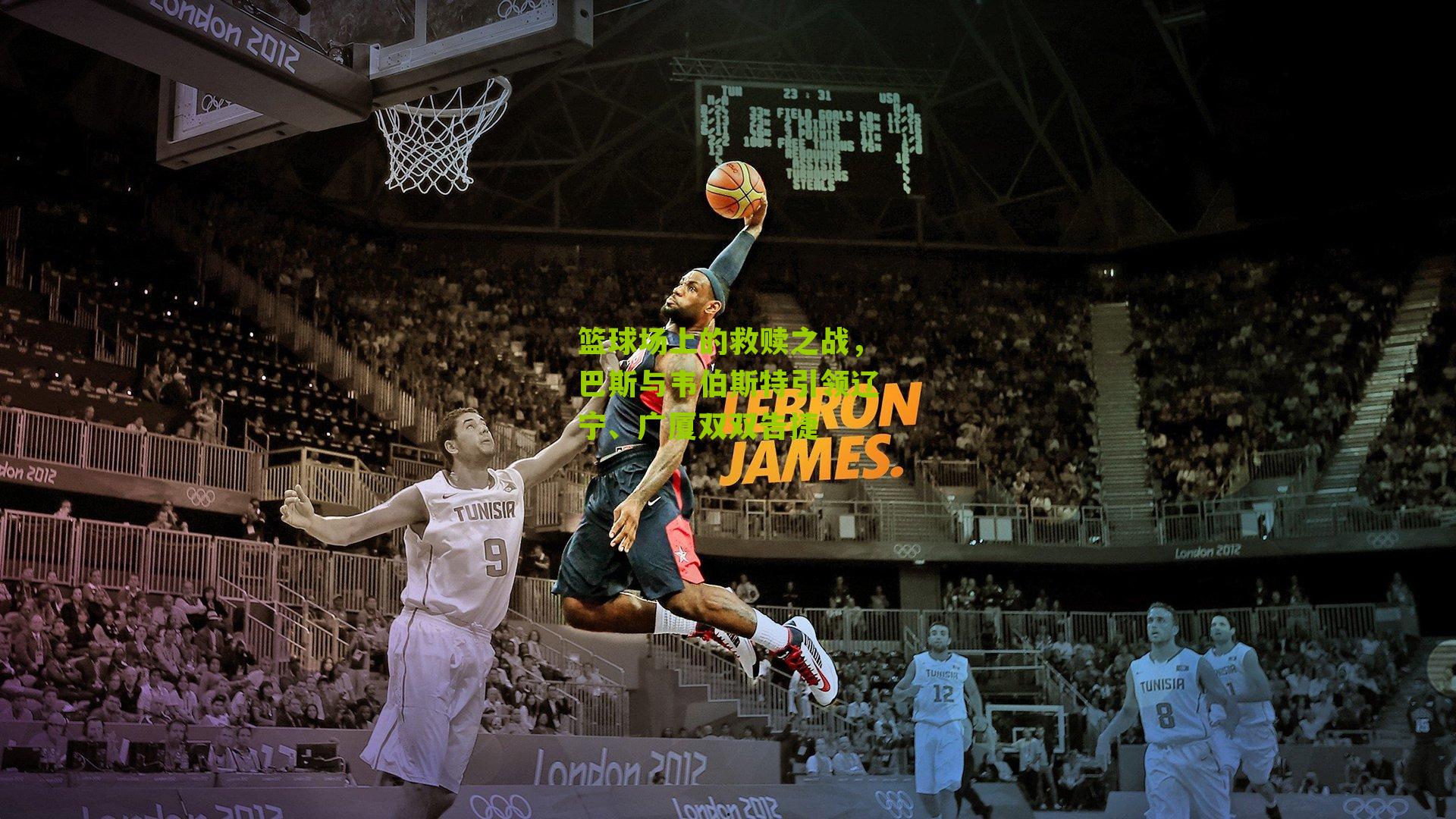

文化影响:从“姚明时代”到本土化挑战

NBA在中国的影响力始于21世纪初的“姚明效应”,当时姚明加盟休斯顿火箭队,带动了全民篮球热,至今,勒布朗·詹姆斯、斯蒂芬·库里等球星仍是中国年轻球迷的偶像,相关球衣和周边产品销量稳居前列,NBA还通过青少年训练营、慈善活动等本土化举措,加深与社区的联结。

但近年来,民族主义的兴起和国内体育文化的强化,让CBA逐渐夺回部分市场,CBA总决赛的“京粤大战”在2024年创下社交媒体热搜纪录,话题阅读量超50亿次,中国政府在《体育强国建设纲要》中强调支持本土赛事,这为CBA提供了政策红利,反观NBA,其在2019年因一条推特引发的风波后,形象一度受损,虽经多年修复,但仍未完全恢复信任,一位北京体育评论员指出:“NBA的魅力在于其全球性,但这也成了双刃剑——当国际事件发酵时,中国球迷更容易转向本土赛事。”

竞争格局:多元体育赛事的冲击

除了CBA,其他体育赛事也在瓜分中国市场,足球领域,中超联赛虽受财务问题困扰,但2024年引入新赞助模式后,观众回流迹象明显;电竞更是异军突起,英雄联盟全球总决赛(S14)在中国的观看人次突破4亿,其娱乐化和年轻化特质吸引了Z世代群体,网球、F1等国际赛事通过明星选手(如中国网球新星商竣程)和本土站活动,逐步扩大影响力。

NBA的应对策略包括加强数字体验,如推出虚拟现实直播和短视频内容,并与中国平台合作定制节目,但一些球迷认为,NBA的常规赛赛程过长,导致关注度分散,而CBA和电竞的赛程更紧凑,更符合中国观众的消费习惯。

创新与本土化是关键

展望2025年,NBA若想维持“最受欢迎”的地位,需在三个方面发力:一是深化与中国的文化共鸣,例如增加中国元素球衣或春节特别赛事;二是利用人工智能和元宇宙技术提升互动性,如开发个性化观赛平台;三是避免政治化倾向,聚焦体育本质,CBA和电竞将继续借助政策支持和资本投入,缩小与NBA的差距。

NBA目前仍是中国最受欢迎的篮球联赛,但“最受欢迎体育联赛”的头衔已不再稳固,随着中国体育市场的成熟,球迷的选择将更趋理性,最终用脚投票,这场竞争不仅关乎数据,更是一场文化认同的较量。